Table des matières

Le 17 avril 2025 marque le bicentenaire de l'ordonnance de Charles X reconnaissant l'indépendance d'Haïti, tout en lui imposant une rançon colossale. Le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes d'Haïti a consacré une édition spéciale de son Courrier Diplomatique à cet anniversaire qui relance avec acuité les discussions sur la restitution et la réparation. Cette violente reconnaissance de l'indépendance contre paiement continue de peser sur les relations franco-haïtiennes et soulève des questions fondamentales de justice historique, de mémoire collective et de réparation.

Le contexte historique de la rançon

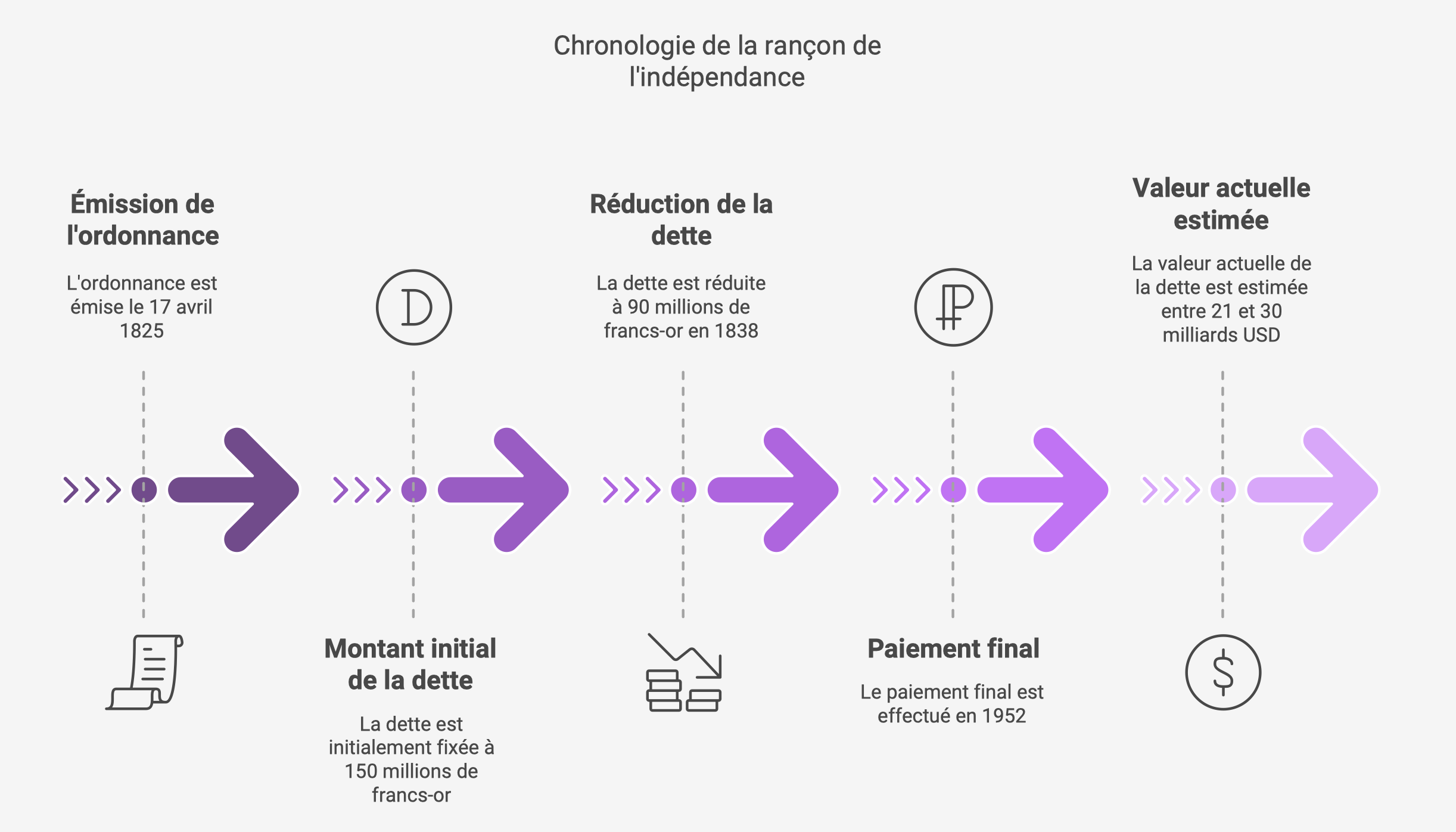

L'ordonnance royale du 17 avril 1825 constitue un tournant paradoxal dans l'histoire haïtienne. Alors que le pays avait conquis son indépendance par les armes en 1804, la France conditionna sa reconnaissance officielle au paiement d'une indemnité de 150 millions de francs-or, destinée à compenser les anciens colons pour la perte de leurs "propriétés" - incluant les esclaves libérés. Comme le rappelle le Président du Conseil Présidentiel de Transition, Fritz Alphonse Jean, dans son discours commémoratif : "Le prix du sang n'aura donc pas suffi pour libérer les africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage."

Cette somme, représentant environ dix années de recettes fiscales du jeune État, fut imposée sous la menace d'une flotte de 14 navires armés de 528 canons dans la rade de Port-au-Prince. Pour s'acquitter de cette dette, Haïti dut contracter des emprunts à des taux usuraires auprès de banques françaises, créant ce que les historiens nomment la "double dette". Le traité imposait également une réduction de 50% des droits de douane pour les navires français, accentuant l'asphyxie économique du pays.

Les positions officielles haïtiennes en 2025

L'édition spéciale du Courrier Diplomatique présente plusieurs interventions officielles qui articulent la position actuelle d'Haïti. Le Conseiller-Président Leslie Voltaire y adresse un message clair à la communauté internationale : "Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par le régime esclavagiste qui a duré plusieurs siècles."

Le gouvernement haïtien a concrétisé cette position par la création du Comité National Haïtien de restitution et de réparation (CNHRR), rattaché au rectorat de l'Université d'État d'Haïti et au ministère des Affaires étrangères. Composé de 21 membres, ce comité est chargé de "fournir à l'État et à la Société les arguments économiques, financiers, juridiques et éthiques nécessaires à la sensibilisation, au plaidoyer et à la mobilisation en faveur des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation."

Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, Ministre des Affaires étrangères, souligne quant à lui que le temps est venu "d'engager le dialogue, de négocier sans acrimonie et de bonne foi de manière à inscrire dans la réalité la nouvelle relation fondée sur l'écoute, le respect et la solidarité."

La réponse internationale

La commémoration du bicentenaire a suscité des réactions significatives sur la scène internationale. Le Président français Emmanuel Macron a reconnu dans sa déclaration que l'indemnité "plaçait alors un prix sur la liberté d'une jeune nation, qui était ainsi confrontée, dès sa constitution, à la force injuste de l'Histoire." Il a annoncé la création d'une commission mixte franco-haïtienne chargée d'examiner "l'impact de l'indemnité de 1825 sur Haïti" et de formuler des recommandations.

Cette initiative a été saluée par le Conseil Présidentiel de Transition haïtien qui "travaillera pour le succès de la commission mixte franco-haïtienne," tout en notant que la mémoire est "une force qui, tout en reconnaissant la vérité de l'Histoire, éclaire les esprits en quête de la construction d'un avenir commun."

Au sein de l'Assemblée nationale française, une proposition de résolution visant à la reconnaissance, au remboursement et à la réparation de la "double dette" a également été enregistrée, illustrant l'évolution du débat politique sur cette question historique.

Perspectives et enjeux actuels

L'impact à long terme de cette rançon sur le développement d'Haïti continue de faire l'objet d'analyses. Thomas Piketty, cité dans la résolution parlementaire française, estime que cette indemnité représentait l'équivalent de 300% du produit intérieur brut haïtien de l'époque. Cet héritage économique s'inscrit dans les défis contemporains du pays, notamment en matière de gouvernance et de développement social.

L'intérêt croissant pour les formes concrètes de justice réparatrice se manifeste par diverses propositions : fonds de développement, restitutions financières, commissions historiques, ou programmes de coopération renforcée. Comme l'a souligné l'Instance permanente des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, "les crises persistantes des droits humains en République d'Haïti trouvent leur origine dans les héritages de l'esclavage, du colonialisme, du paiement de la dette."

Cette question s'inscrit désormais dans de nombreux cursus universitaires, intéressant les chercheurs en droit international, histoire coloniale, relations internationales, et sociologie postcoloniale. Le dossier complet du Courrier Diplomatique constitue une ressource précieuse pour les enseignants et étudiants souhaitant approfondir ces enjeux qui conjuguent histoire, droit et éthique internationale.

Conclusion

Le bicentenaire de l'ordonnance de Charles X représente bien plus qu'une commémoration historique : il ouvre un espace de dialogue sur les modalités de réparation d'une injustice historique reconnue. Comme l'exprime le Président du CPT haïtien, cette date nous interpelle sur "la nécessité d'installer une autre conversation avec la France."

Pour la communauté universitaire, ce dossier offre un cas d'étude exemplaire des débats contemporains sur la mémoire coloniale, la réparation historique et les nouvelles formes de relations internationales fondées sur la reconnaissance des injustices passées. La publication intégrale du Courrier Diplomatique, accessible via [lien], constitue une documentation de premier ordre pour les chercheurs et étudiants intéressés par ces questions fondamentales.