Table des matières

I. Aux origines de la fabrique de l’exclusion

Dans une métaphore utilisée dans son ouvrage majeur De l'Esprit des lois, Montesquieu souligne que le juge est la bouche de la loi, c'est-à-dire cet organe qui, sans modération, en exprime la force et la vigueur. Mais qu'en est-il de la langue utilisée par le juge ? La question peut en effet se révéler pertinente en Haïti où la langue de l'ancien maître-colon, en l'occurrence le français, est la langue hégémonique du prétoire là où le créole – langue de l'unité nationale ou (pour reprendre les termes de la Constitution haïtienne de 1987) langue commune – occupe une position marginale.

Il faut se plonger dans l'ambiance théâtrale d'un procès pour mieux comprendre cette situation. Au cours d'un spectacle déconcertant et épuisant, le paysan démuni – généralement analphabète – tout en sueur, est abasourdi par une suite interminable « d'attendu que » et de grandes envolées lyriques parfois sans cohérence apparente. Après tant d'heures de fatigue et de somnolence, il quitte enfin le prétoire. Plus tard, la décision rendue puis notifiée, le justiciable ne comprend rien du « Par ces motifs ». Après des heures pénibles de procès, il en ressort avec davantage de doutes que de certitudes sur la justice.

Il existe en Haïti un décalage État-culture qui fragilise l'ensemble du corps social. Ce décalage, qui trouve son enracinement dans l'histoire coloniale d'Haïti, a fait l'objet de commentaires nombreux et variés dans la littérature. Michel-Rolph Trouillot analyse le problème fondamental du pays à travers le prisme du hiatus entre l'État et la nation (1990). Gérard Barthélémy décrit un « pays en dehors » (1989), qui fonctionne selon une logique distincte de la ville et de l'État. Cette fracture sociale, qui affecte également la superstructure juridique, a été commentée par la doctrine juridique. Ainsi, dans son ouvrage « Le droit informel haïtien », Montalvo Despeignes dépeint l'existence d'un bi-juridisme : une tradition juridique écrite, fortement occidentalisée et exprimée en français ; et une tradition juridique coutumière fondée sur l'oralité-créole et tributaire des héritages africains (1976).

En refusant le créole comme expression du droit dans l'arène judiciaire, le juge participe à la légitimation de la domination sociale qui se traduit par l'oppression de l'ordre coutumier – jugé inapproprié ou dépourvu de substance juridique réelle – et de la langue créole.

L'État haïtien suit en grande partie les traces de l'État français en organisant et centralisant l'administration autour de la langue française. Pourtant, les réalités des deux pays diffèrent fondamentalement.

Rappelons tout d'abord qu'en France, ancienne métropole coloniale, le monisme juridico-étatique ne s'est pas forgé sans un long combat pour l'hégémonie et l'unité. Le centralisme linguistique étant fondé sur le processus de centralisme étatique, il fallait sacrifier plusieurs régimes linguistiques régionaux. En 1539, alors même que le français est encore contesté comme langue d'unité nationale, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août impose que les actes de procédure et jugements soient rédigés en français. La Cour de cassation et le Conseil d'État, au visa de ce texte, consacrent l'utilisation du français comme langue juridique.

Si en France la justice a épousé le français, c'est logiquement parce que ce dernier s'est imposé comme langue dominante sur le territoire national. Les langues régionales comme l'occitan, l'alsacien, le basque, le breton, le corse, le catalan, le normand, le créole, etc., font figure de minorités et doivent se contenter, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, d'une maigre reconnaissance comme appartenant au patrimoine français.

En Haïti, la langue de la majorité n'est pas le français, mais le créole.

Tandis qu'ils devaient gérer l'articulation des rapports sociaux naissants, les nouveaux dirigeants haïtiens semblaient opter, non sans esprit de marronage, pour le monisme juridique français et utilisaient le français comme langue officielle. Ces dirigeants se montraient parfois plus royalistes que le roi, puisque même Bonaparte prenait l'initiative de publier certaines proclamations en créole : « Paris, 17 brimer, an 10 Répiblique francé, yonn et indivisib, Consils La Répiblique francé a tout zabitans Saint–Domingue » (Roussier, 1937).

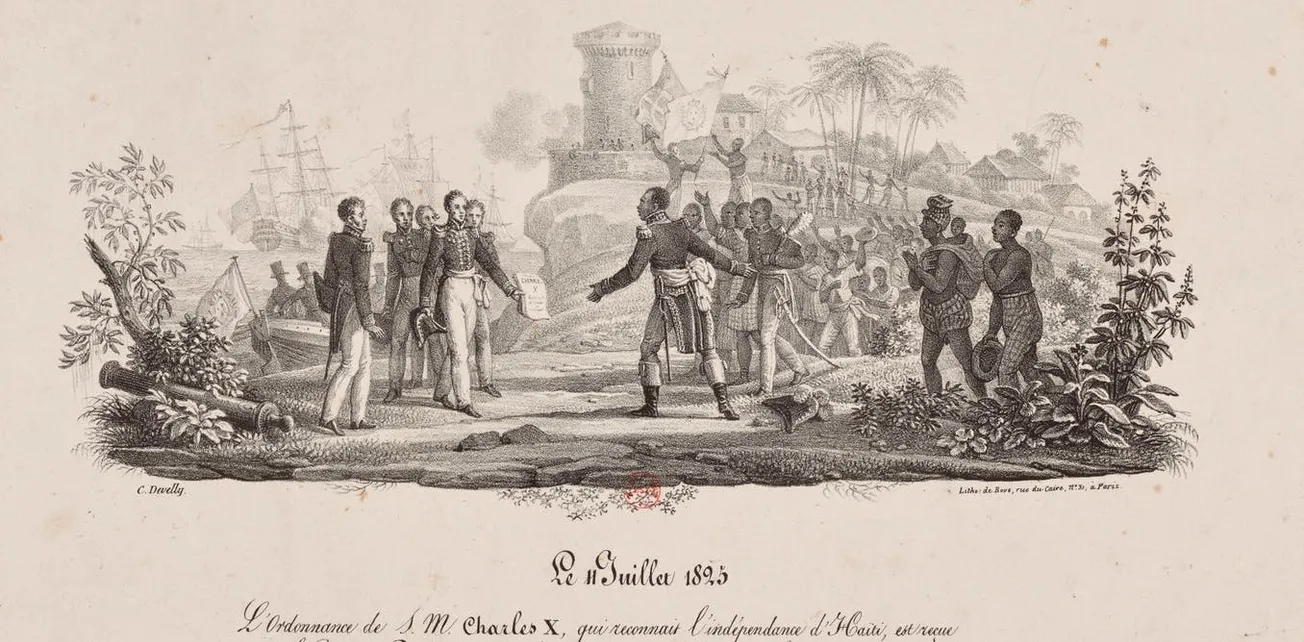

À la suite de l'Indépendance d'Haïti (1804), on observait déjà l'existence d'un fossé entre l'État et la culture nationale. Les actes d'état civil et les lois étaient rédigés en français et, loin de porter le sceau de l'universalité citoyenne, demeuraient inconnus de la majorité de la population vivant dans les campagnes rurales. Les paysans démunis, dont la seule langue est le créole, et pour lesquels un code rural a été conçu en français et appliqué depuis les années 1820, ne voient les agents de l'État que lorsqu'il s'agit de les contraindre au travail pour la production des denrées d'exportation. L'exclusion a connu une consécration constitutionnelle lorsque la Constitution de 1918 est venue établir en son article 24 que : « Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire en matière administrative et judiciaire ». La constitutionnalisation de l'exclusion a poursuivi sa longue marche en 1926, 1932, 1946 puis 1950. Aucune mention du créole.

Montesquieu soulignait qu’il faut des lois particulières, bien adaptées à la société qui les reçoit. Madiou constatait un décalage entre le droit et la culture :

« Presque toutes les lois, tous les arrêtés, ainsi que les comptes-rendus officiels, étaient sans propos, sans prendre en considération les mœurs et les habitudes du pays, copiés sur ceux de la France, quelque fois sur ceux des États-Unis d’Amérique (…). Les Haïtiens disaient que ces papiers… étaient faits pour les pays étrangers, afin qu’on y crût que nous étions comme les autres peuples civilisés » (Madiou, 1847-1848).

Dans l'esprit des dirigeants, l'usage de la langue de l'ancien colon en territoire anciennement colonisé est une tropicalisation du standard de civilisation. Au rang des efforts de standardisation comme le catholicisme, les constitutions républicaines et les institutions démocratiques, la maîtrise du français est présentée par les élites comme un signe évident d'appartenance à la famille des sociétés civilisées.

Loin de permettre de s'échapper de la bestialité du schéma colonial, le mythe du standard de civilisation – qui sous-tend encore aujourd'hui l'hégémonie du français en Haïti – renforce chez l'individu haïtien, y compris le juge, un préjugé de la différence qui fait croire que les valeurs comme l'éthique, la justice, la gouvernance et la démocratie sont le fruit d'un lieu bien particulier, en l'occurrence le lieu eurocentrique. L'usage de la langue de l'ancien maître-colon traduirait un besoin de reconnaissance. Ainsi, l'attachement indélébile de nos dirigeants à la langue française fut pendant longtemps le symbole d'une quête d'acceptation dans la famille « des gens normaux ».

II. Marginalisation de l’expression créole au procès

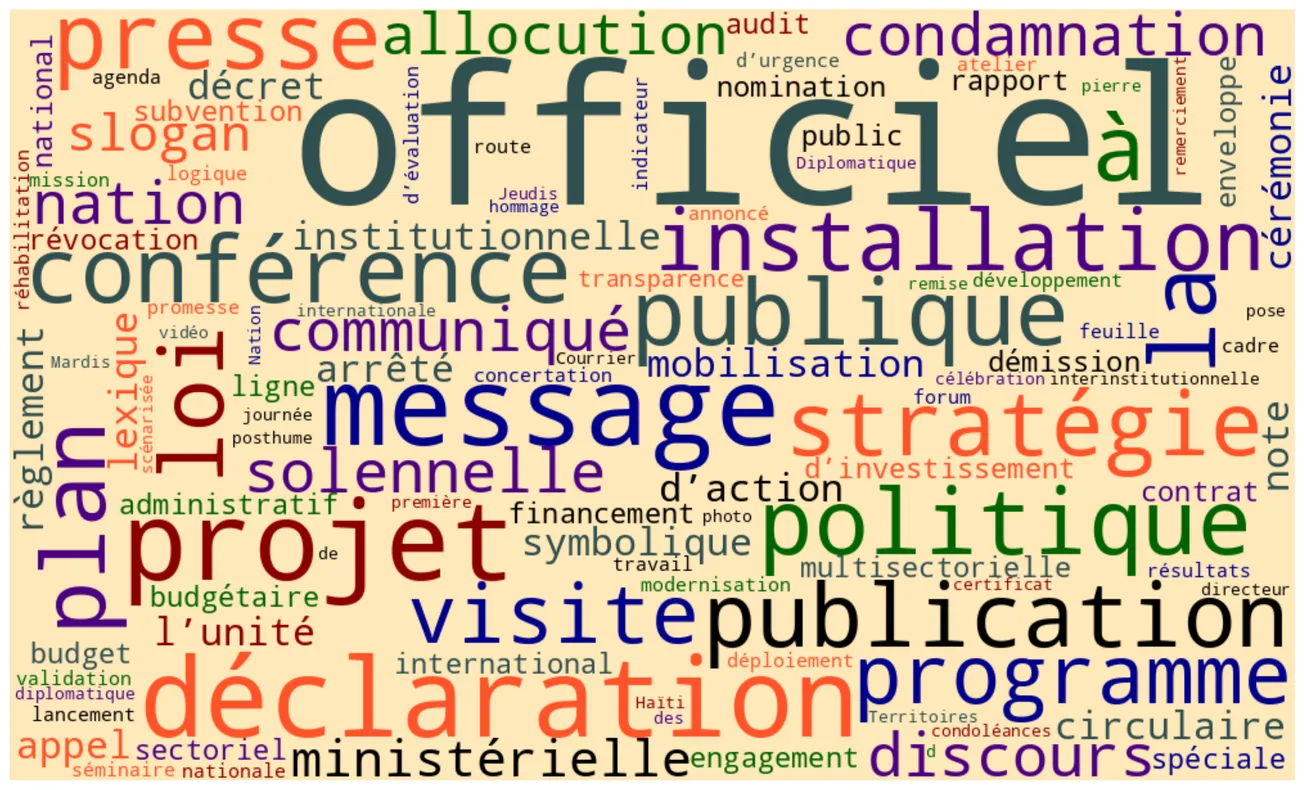

Aujourd'hui, les dispositions de l'article 5 de la Constitution haïtienne consacrent l'officialité et, dans une certaine mesure, la primauté du créole par rapport au français, en faisant notamment du créole la « langue commune » ou la langue de l'unité nationale. Mais en réalité, la langue du procès demeure le français. Les ordonnances et jugements sont rédigés en français. Les affaires sont plaidées en français ou dans une espèce de langue qui s'apparente davantage au français qu'au créole.

Le français serait ainsi un instrument de perpétuation de l'injustice dans un système judiciaire où le citoyen haïtien ne comprend ni la technique juridique ni la langue du prétoire. Pour dissimuler l'injustice, certains prétendront que le créole n'est pas capable de production normative, qu'il ne saurait être élevé à la noble dimension d'abstraction que connaissent par exemple l'allemand, le portugais, le français ou l'anglais. D'où l'absence de volonté politique favorable à un quelconque organe qui serait investi de la charge de traduire en créole les textes normatifs.

À défaut d'une justice dans sa langue propre, on pouvait a minima espérer un droit à l'assistance par un interprète et un droit à la traduction. Mais lorsque la médiocrité et la corruption occupent le lieu, l'équité disparaît. D'aucuns argueront là encore que les expressions juridiques seraient trop complexes et dépourvues d'équivalence dans la langue créole. On sait que dans ce pays, l'argumentaire fondé sur le préjugé est un vilain voile pour cacher l'absence de volonté.

Il en résulte nécessairement une dynamique d'exclusion. L'accès à la justice – critère essentiel de l'État de droit – est lettre morte. L'atmosphère est d'autant plus discriminatoire que la grande majorité des Haïtiens sont analphabètes. Seule une petite minorité maîtrise la langue du procès. La justice est ainsi devenue le système de quelques-uns.

Lorsqu'il est enfin permis à l'intéressé de s'exprimer en créole, il en résulte systématiquement une traduction spontanée et souvent erronée du greffier dont la mission, en principe, n'est pas de traduire. Dans un tel contexte, la Constitution est constamment violée et le droit à un procès juste et équitable n'est point respecté.

Au sein du prétoire, le demandeur ou le défendeur qui ne parle que la langue créole est invisible. Sa voix n'existe pas. Son avocat parle à sa place dans une langue que même l'avocat lui-même ne comprend pas toujours. Lorsque le paysan sort du procès, il n'en comprend ni le déroulement ni les enjeux. Lorsqu'il se voit notifier une décision, il n'en saisit ni les visas ni les motivations. Il ne sait d'ailleurs pas si elle est motivée.

Il en résulte un problème de sécurité juridique et de confiance légitime. Le requérant perplexe se demande parfois si son représentant est là pour porter sa parole ou s'il n'est pas un simple complice d'un système en crise de légitimité. Le citoyen haïtien se trouve très souvent face à une décision de justice qu'il ne comprend pas ou dont les termes ne lui sont pas toujours clairs. Dans le contexte de la justice formelle, il ne lui est pas possible de connaître sans ambiguïté ses droits et obligations. Or, étant incapable de déterminer ses droits, l'intéressé ne pourra pas s'y conformer et prendre des dispositions en conséquence. On comprend l'attitude de fuite qu'il adopte vis-à-vis de l'ordre normatif urbain et la référence à des pratiques coutumières pour trancher ses litiges.

III. Établir un juste équilibre

Tandis qu'un peu partout dans le monde la jurisprudence reconnaît la possibilité de s'adresser dans sa langue et d'avoir une réponse dans cette même langue comme un droit linguistique (Dorce, 2021), la jurisprudence haïtienne reste muette sur la question.

La Cour de Justice de l'Union européenne a souligné que la possibilité de communiquer dans sa propre langue est une composante essentielle de la bonne gouvernance et un outil indispensable à la bonne conduite de la procédure (Dorce, 2021).

Mais en Haïti, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

À tout le moins, selon les termes de l'article 5 de la Constitution, le juge et l'avocat devraient être les organes de promotion des deux langues officielles dans l'arène judiciaire. L'avocat doit se sentir libre de plaider en créole et le juge doit commencer par rendre sa décision dans les deux langues officielles. Mais pour l'heure, le juge choisit le français au détriment du créole et se fait complice de la violation du principe de l'identité linguistique (Kańska, 2004).

Le juge comme l'avocat haïtien contribuent à marginaliser et à opprimer la langue créole et ceux qui la véhiculent, renforçant ainsi le continuum colonial.

Or, on ne cessera de rappeler qu'une langue est le miroir de l'existence de ceux qui la parlent, qui l'écrivent, qui la rendent vivante. Une langue est un monde et une approche du monde, une profonde sensibilité et une forme de vie, un long voyage dans ses racines et ses origines. Cela dit, l'individu est libre de choisir sa langue. Et le juge doit s'adresser à lui au moins dans la langue de l'unité nationale, en l'espèce le créole. L'usage du créole dans le prétoire rendrait certainement la justice plus vivante et apaiserait la crise de légitimité d'un système qui invisibilise de plus en plus les potentiels divers de l'unité nationale.