Table des matières

Le gouvernement haïtien a inauguré un nouveau local pour le Tribunal de Première Instance à Delmas 75. Présentée comme une avancée vers un meilleur accès à la justice, cette initiative contraste fortement avec l’effondrement de l’État dans un Port-au-Prince livré aux violences armées.

Une cérémonie officielle en temps de crise

Le 31 mars, plusieurs figures de l’exécutif haïtien ont assisté à l’inauguration du nouveau Tribunal de Première Instance (TPI) de Port-au-Prince, relocalisé à Delmas 75. Parmi les présents figuraient le président du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), Fritz Alphonse Jean, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le ministre de la Justice Patrick Pélissier, ainsi que le président de la Cour de cassation, Jean Joseph Lebrun.

« L’inauguration de ce nouveau local représente une avancée importante dans la lutte pour un meilleur accès à la justice », a déclaré Fritz Alphonse Jean, qui a réaffirmé l’engagement du CPT à restaurer la paix et à garantir le fonctionnement des institutions judiciaires.

Une relocalisation qui cache une réalité accablante

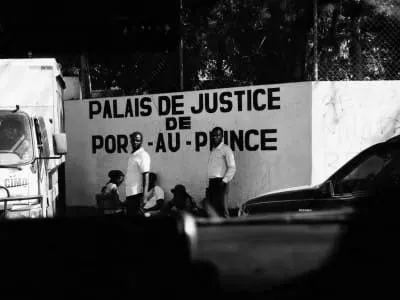

Mais derrière cette mise en scène institutionnelle, le contraste avec la situation réelle est saisissant. Le centre-ville de Port-au-Prince, où se trouvait historiquement le tribunal, est désormais totalement sous le contrôle de groupes armés. Près de 80 à 85 % de la capitale est aujourd’hui dominée par des gangs qui imposent leur loi par la violence, les enlèvements, les viols collectifs, et les exécutions sommaires.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées par les violences, dont la moitié sont des enfants. Cette relocalisation n’est donc pas tant un progrès qu’un aveu d’impuissance de l’État face à l’effondrement sécuritaire.

Une justice en exil, une population en détresse

Le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, a affirmé que « la récréation est terminée », promettant du matériel pour les forces de l’ordre et un engagement basé sur « Action, Résultat, Transparence et Redevabilité ». Pourtant, les réalités du terrain contredisent cette posture. Le système judiciaire est en ruine, et seuls 20 % des structures de santé sont encore opérationnelles. Les avocats, juges, et greffiers fuient les zones rouges, quand ils ne sont pas directement menacés.

Le président de la Cour de cassation, Jean Joseph Lebrun, a présenté cette relocalisation comme « le début de plusieurs grands projets » pour le système judiciaire. Mais dans un pays où aucune élection nationale n’a eu lieu depuis 2016, et où la dernière législature a pris fin en 2019, la crédibilité d’un tel projet reste sujette à caution.

Entre symbole politique et abandon du réel

En réalité, cette cérémonie symbolise davantage l’échec de l’État à garantir la sécurité de ses institutions qu’un véritable renouveau judiciaire. La justice haïtienne fonctionne en exil, loin des zones contrôlées par les gangs, pendant que la majorité de la population vit dans la peur, la faim ou l’exil forcé.

Les autorités peuvent multiplier les inaugurations, mais sans sécurité, sans volonté politique réelle, et sans reprise du contrôle territorial, ces gestes resteront des vitrines vides.