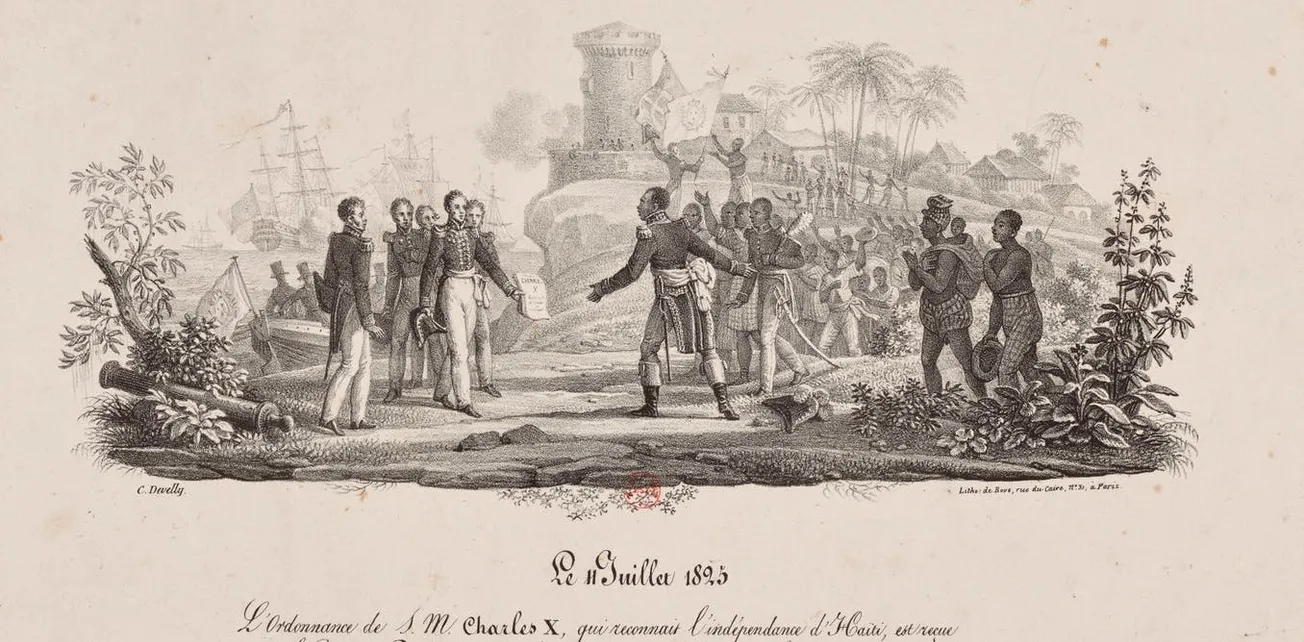

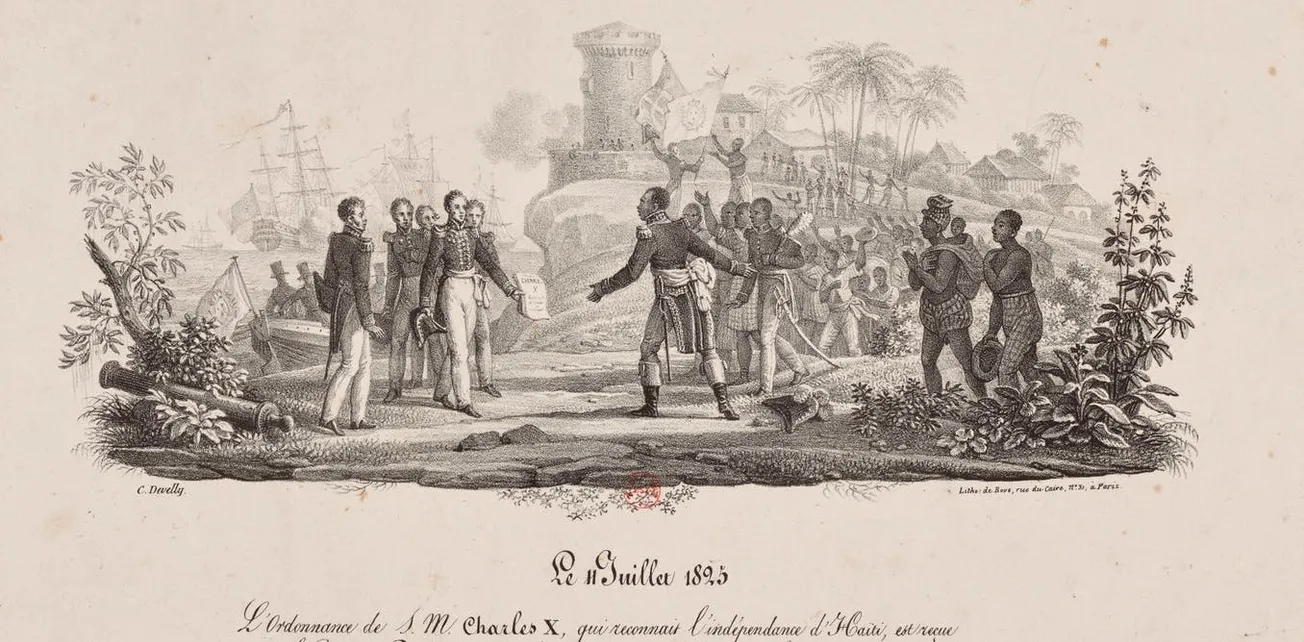

Travailler pour la dette au prisme de la colonialité

L’essai explore la continuité du travail forcé en Haïti, de l’esclavage à la dette, révélant une colonialité persistante.

Une perspective éclairée les sociétés contemporaines. Cette rubrique donne la parole à des experts, chercheurs et professionnels pour analyser en profondeur une question d’actualité, proposer des arguments solides et éclairer le débat public avec rigueur et discernement.

L’essai explore la continuité du travail forcé en Haïti, de l’esclavage à la dette, révélant une colonialité persistante.

L'État haïtien déploie le bullshit comme discours vide pour simuler sa présence, masque son inefficacité délibérée et perpétue sa captation des ressources.

L’essai analyse 48 Rebecca comme une déconstruction des normes de masculinité en Haïti, explorant amour, vulnérabilité et réconciliation.

Le système judiciaire haïtien perpétue le colonialisme en imposant le français, excluant ainsi la majorité créolophone de l'accès à la justice.

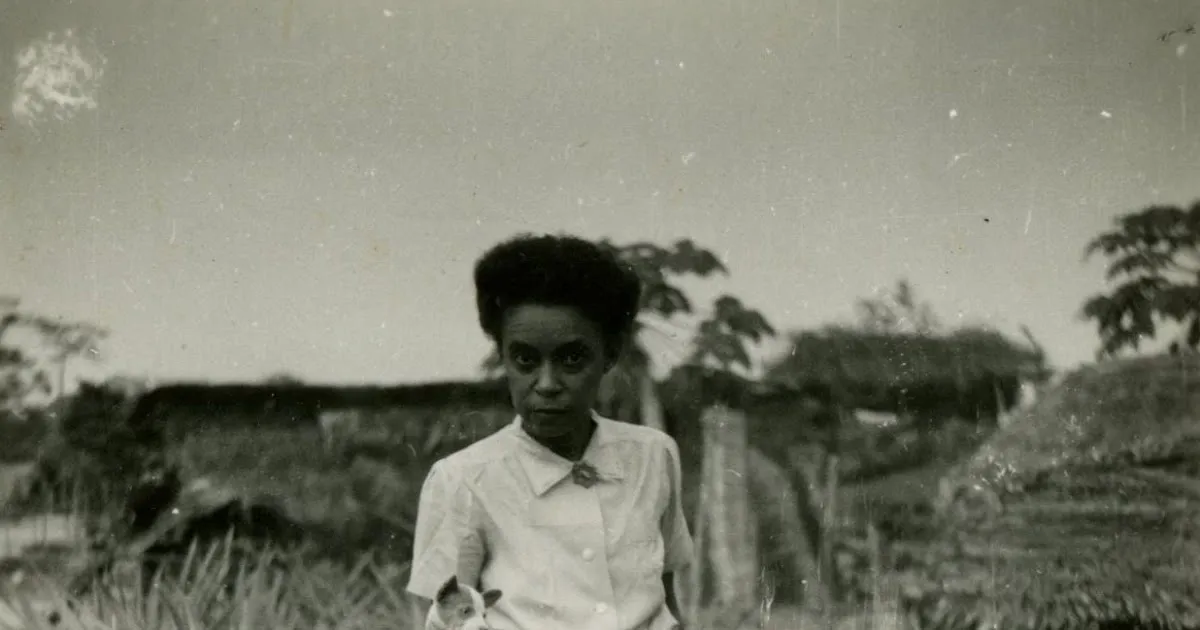

Relecture critique de l'essai de Suzanne Comhaire-Sylvain, Vieillir à Port-au-Prince (1975)[1]

L’article analyse la participation communautaire à Badjo, opposant les visions des dirigeants et des dirigés dans la gestion du patrimoine et des festivités.