Table des matières

1492 marque un tournant décisif dans l’histoire d’Haïti. C’est l’année du débarquement de Christophe Colomb. Sa conquête a entraîné des transformations fondamentales dans l’organisation sociale et la vie des premiers habitants du continent américain, en particulier de l’île d’Haïti. Les conquérants ont envahi des territoires extrêmement riches, où les populations autochtones disposaient de systèmes de travail et d’une conception de la vie et de la richesse radicalement différents de ceux qui existaient en Europe.

Les colonisateurs décrivaient ce « Nouveau Monde », dans leurs correspondances avec le royaume d’Espagne, comme une terre si fertile et prospère qu’il n’était même pas nécessaire de travailler pour se nourrir. La conquête a également ouvert le continent américain au capitalisme européen, comme l’ont souligné les historiens Michel Hector et Claude Moïse (1990).

Cette ouverture au capitalisme s’est accompagnée de la destruction d’une civilisation entière à des fins d’enrichissement. Les colons ont anéanti les Taïnos et détruit un mode de vie millénaire (Todorov, 1982). Malgré la résistance de chefs caciques tels que Caonabo et Anacaona, ils n’ont pu faire face à la violence brutale des colonisateurs. Cette violence impliquait des traitements cruels, notamment des mutilations, pour contraindre les Taïnos à adopter la vision coloniale du travail.

L’histoire des colonisations révèle que la mise au travail des peuples conquis fut une question constante et particulièrement épineuse, malgré l’usage de la coercition. Ainsi, Ortiz, cité par Williams (1968, p. 19), affirme :

« Soumettre l'Indien aux mines, à leur travail monotone, insensé et sévère, sans sens tribal, sans rituel religieux, … C'était comme lui enlever le sens de sa vie. … C'était pour asservir non seulement ses muscles mais aussi son esprit collectif. »

Cette conquête constitue une page d’histoire ensanglantée, avec plus de sept millions de morts sur le continent américain en l’espace de vingt ans (Barjon, 1996). Ainsi, Walvin (2020) souligne que l’extermination des peuples indigènes visait à s’approprier leurs terres, suivie de l’arrivée de travailleurs africains pour remplacer les Taïnos décimés. L’extractivisme a par ailleurs contribué à transformer la colonie en un territoire déserté.

La traite négrière comme renouvellement du travail colonial

Après la quasi-extermination des Taïnos, la traite négrière s’est imposée comme une nouvelle forme d’exploitation humaine, entraînant une profonde transformation du continent africain au service de la perpétuation du système colonial. Pour contraindre les captifs africains, devenus esclaves dans la colonie, l’injonction dominante consistait à marteler que les Noirs devaient travailler et obéir à leurs maîtres comme un soldat à son capitaine (Malenfant, 1814). Pour faire respecter cet ordre, la pratique de l’exécution publique des esclaves constituait un message explicite destiné à les contraindre au travail et à renforcer la terreur envers les maîtres. Ces violences ciblaient tout particulièrement ceux et celles qui refusaient de travailler et fuyaient la plantation pour se réfugier dans les montagnes.

Privé de toute propriété, y compris de sa propre personne, l’esclave ne pouvait s’investir dans un travail qui nourrissait le luxe et les ambitions de son maître. Les multiples formes de résistance qu’il mettait en œuvre témoignent de son esprit de combativité face aux conditions de vie inhumaines.

Toute l’histoire coloniale repose en effet sur le travail forcé destiné à enrichir les puissances colonisatrices. La peine de mort y était fréquemment appliquée (Sala-Molins, 2007). La mise à mort constituait un levier central dans la politique des propriétaires visant à imposer l’ordre du travail esclavagiste, en dissuadant toute tentative de désobéissance aux normes de la plantation. Conscients de leur condition, certains esclaves protestaient contre cette organisation du travail en désertant la plantation pendant la journée pour y revenir la nuit et y mettre le feu. D’autres, restés sur place, résistaient par un travail bâclé, entraînant la dégradation des terres, ou par une attitude de désengagement manifeste.

De la division du travail dans le mode de production esclavagiste

HHaïti fut la colonie la plus florissante de la métropole française. La France la surnommait la « perle des Antilles » en raison de sa prospérité, alors même qu’elle était marquée par des conditions de travail extrêmement rudes et inhumaines, mises en œuvre pour accroître la production. Ainsi, dès 1743, la production de sucre en Haïti surpassait celle de toutes les Antilles anglaises. Pour atteindre ce niveau, la colonie comptait 793 sucreries exportant annuellement 163 millions de livres de sucre, plus de 300 indigoteries et près de 4 500 plantations de cacao, de coton et de bois de campêche (Castor, 1998). Forte de cette richesse, la France s’imposa comme le principal producteur et fournisseur de ces produits sur le marché mondial.

Dans la division internationale du travail, certains pays sont voués à gagner, tandis que d’autres sont condamnés à perdre (Galeano, 2001). Les rapports de travail dans ce système ont certes évolué au fil des époques, mais ils reposent globalement sur le travail forcé visant à maximiser la production. À peine effleurée par le vaste mouvement de « progrès » du XIXe siècle, Haïti demeurait prisonnière des structures et techniques coloniales, tout en traînant le lourd fardeau de la dette.

Le pays a toujours été intégré à l’économie mondiale, à travers des formes diverses, depuis le système colonial jusqu’au commerce d’import-export entre nations, sans oublier les investissements directs étrangers durant la période post-indépendance. Pour comprendre la place des pays du Sud dans cette division du travail, Wallerstein (1980) souligne que l’économie-monde englobait alors plusieurs types de travailleurs : des esclaves dans les plantations de canne à sucre ou les exploitations minières superficielles, des « serfs » dans les grands domaines agricoles céréaliers ou forestiers. En ce sens, pour Wallerstein (1980, p. 85) : « l’esclavage est une institution capitaliste étroitement associée aux stades préindustriels de l’économie-monde capitaliste ».

La colonie était une entreprise à ciel ouvert, rassemblant presque toutes les composantes d’une entreprise capitaliste « moderne ». Le capitalisme trouve ainsi son origine dans cette vaste escroquerie esclavagiste. Entreprises, investisseurs, dette, marché du travail et commerce constituaient les éléments clés de ce système. La plantation, comme toute industrie, reposait sur une organisation du travail destinée à maximiser la production. L’économie de plantation se caractérisait par l’usage massif de travailleurs et travailleuses asservis. La répartition des tâches et la hiérarchisation du travail dans les plantations accentuaient l’aliénation culturelle, dans le but d’empêcher toute forme de solidarité ou de communication entre les esclaves, et ainsi de contrecarrer toute organisation collective contre leurs conditions de vie.

Pour assurer la pérennité du système esclavagiste dans la colonie, le Code noir de 1685, au-delà de sa fonction de régulation juridique des rapports sociaux entre les différentes classes, servait également de charte de gestion du travail. Il prescrivait un traitement des esclaves non pas comme des êtres humains dignes, mais comme de simples instruments, dans le but de réduire les dépenses de la métropole en évitant l’achat de nouvelles machines.

De la transition esclavagiste au salariat

Avec la révolte de la nuit du 21 au 22 août 1791, le roi Louis XVI fut contraint de proclamer l’abolition de l’esclavage, laquelle intervint le 29 août 1793. Les commissaires de la métropole française, confrontés à une situation politique et militaire complexe, furent poussés à prendre des décisions allant à l’encontre des intérêts des colons français. Ces décisions étaient principalement motivées par la radicalité croissante des esclaves dans leur lutte pour la liberté. Entre les commissaires Polvérel et Sonthonax émergeait un objectif commun : l’abolition de l’esclavage. Toutefois, chacun portait cette volonté avec des nuances fondamentales. À ce sujet, Fick (2008) souligne que la proclamation du 29 août fut en réalité un Code du travail réglementé, venant en grande partie remplacer le Code noir qui avait jusque-là dicté les lois du travail dans les plantations.

Cependant, cette proclamation de liberté générale ne signifiait pas la fin effective de l’esclavage dans la colonie. Malgré cette émancipation apparente, les nouveaux libres demeuraient soumis à des conditions empreintes de pratiques esclavagistes. Ils étaient ainsi contraints de rester attachés à la plantation de leur ancien maître, tout transfert devant être autorisé par l’administration.

Théoriquement, les colons ne pouvaient plus exercer de contrainte physique pour faire travailler les anciens esclaves (Barthélemy, 1996). Mais l’expérience de l’esclavage avait laissé chez ces derniers une aversion profonde pour le travail dans les plantations. Cette résistance alimentait la répulsion des colons face à la proclamation de la liberté générale. Refusant de retourner au travail sous les conditions du système de plantation, les anciens esclaves plaçaient la société haïtienne devant une problématique centrale : comment transformer les nouveaux libres en salariés et contrer l’émergence de petites propriétés ?

Dans ce contexte, Toussaint Louverture adopta une série de mesures juridiques pour freiner la fragmentation des terres. Par décret du 7 mai 1801, il interdit la passation devant notaire des actes de vente portant sur des propriétés de moins de 50 carreaux. Ce décret visait à préserver l’unité des plantations et à empêcher la multiplication des petites exploitations. Il prévoyait en outre des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement assortis de travaux forcés pour les contrevenants (Castor, 1998). En rejetant le salariat, Toussaint appliquait en réalité la proposition de Polvérel, farouchement opposé à ce mode de relation au travail. Cette orientation est inscrite dans la Constitution de 1801, dont l’article 16 stipule : « Chaque cultivateur est membre d’une famille, par conséquent portionnaire des gains. » Par ailleurs, un droit de 20 % sur l’exportation fut instauré. En rendant fiscalement plus souple le système portionnaire, Toussaint Louverture en consolida l’application.

Le rejet du salariat, perçu comme ne garantissant pas une véritable liberté, fit du métayage une alternative « viable », dans laquelle les nouveaux libres se sentaient davantage impliqués et voyaient leur travail reconnu. À l’époque, le métayage apparaissait comme une solution révolutionnaire face au travail servile ou salarial. Après la révolte de 1791, la liberté s’évaluait à l’aune de la colonialité. La substitution du travail colonial ou esclavagiste par celui des cultivateurs illustre cette nouvelle conception de la liberté. En ce sens, « le nouveau visage de cette colonialité apparaît dans les nouvelles relations de travail » (Camilus, 2015, p. 138).

Après l’indépendance, le projet du premier chef d’État de la nation, Jean-Jacques Dessalines (1804–1806), visait une répartition des terres afin que les nouveaux libres puissent également bénéficier des richesses du pays. Toutefois, ce projet ne put aboutir en raison de son assassinat, et le pays fut alors divisé en deux entités politiques distinctes : le Nord, dirigé par Henri Christophe, et le Sud, par Alexandre Pétion. Christophe prônait un système économique et social fondé sur de grandes plantations destinées à la culture de denrées exportables, exploitées par des agriculteurs salariés (Blancpain, 2016).

Le roi Christophe organisa son État selon une stricte hiérarchisation sociale et une économie largement inspirée de celle de la période coloniale. Son modèle, bien qu'efficace sur le plan productif, ravivait les traumatismes de l’esclavage. Les cultivateurs devaient travailler du lever au coucher du soleil, et ceux qui s’opposaient à cette organisation risquaient la prison ou le fouet.

Le président Pétion, quant à lui, mit en place un système basé sur la petite propriété agricole, valorisée par les paysans-propriétaires. Ce choix reposait aussi sur son incapacité à verser une solde régulière aux soldats. En compensation, il distribua des parcelles de terre, du plus bas au plus haut gradé, en fonction des soldes impayées.

Dans les deux cas, on observe une incapacité à rompre avec la conception coloniale du pouvoir politique et des rapports sociaux. Cette continuité se manifeste par la persistance du travail contraint, l’assignation à résidence des paysans, et l’interdiction pour eux de se rendre en ville, dans le cadre du système de militarisation du travail imposé par le Code rural de Boyer (Dorigny, 2010). Ce Code institua, selon Osna (2019), ce que Fanon (1952) nomme la « zone de l’être » et la « zone du non-être », dans une logique de hiérarchisation raciale et spatiale du monde rural et urbain haïtien, comme l’a aussi théorisé Quijano (2007).

Avec le Code rural, qualifié de « néo-Code noir », Boyer réinstaura une politique de travail forcé à l’échelle nationale.

Le travail forcé : une obsession esclavagiste au fondement du capitalisme

L’historienne Castor (1988) a souligné qu’à la fin du XVIIIe siècle, le problème de la transition d’un régime esclavagiste à un régime salarial s’est posé. Ce nouveau régime impliquait que les anciens esclaves puissent vendre leur force de travail à des employeurs désireux de les faire travailler sur leurs propres parcelles. Autrement dit, l’émergence du salariat dans l’ancienne colonie a essentiellement pris la forme du métayage, un mode de tenure qui domina la paysannerie haïtienne tout au long du XIXe siècle.

Malgré les différentes mesures juridiques mises en œuvre, notamment le Code rural de Boyer en 1825, les paysans ont résisté et mené des luttes armées contre le salariat imposé dans les grandes plantations. Les nouveaux libres ont formulé des revendications précises, comme l’obtention de trois jours par semaine pour cultiver leurs propres lopins de terre. Cette demande, qui remettait en question le modèle d’exploitation hérité de l’économie coloniale, n’a jamais été reconnue, ni avant ni après les abolitions, ni par les Blancs, ni par les dirigeants noirs.

Ainsi, nous sommes confrontés à la persistance d’un imaginaire colonial pesant encore lourdement sur les décisions politiques relatives à l’organisation du travail, reproduisant un rapport de colonialité au travail. La plupart des chefs d’État de l’époque ont réinstauré le système de plantation sous diverses formes, visant à contraindre les nouveaux libres à travailler sur les terres des anciens colons. Pour ce faire, ils mirent en place une série de dispositifs coercitifs : création d’une police rurale, recours à la violence physique, adoption de Codes ruraux inspirés du Code noir, obligation d’attachement à une plantation, entre autres.

L’ensemble de ces mesures fut imposé aux nouveaux libres pour les contraindre à travailler selon des modalités proches de celles de l’esclavage. Les dirigeants cherchèrent ainsi à préserver un système économique fondé sur une organisation du travail directement héritée du régime esclavagiste (Trouillot, 1986).

Le travail en lutte dans le capitalisme agraire

La révolution de 1803 a également marqué la victoire de la masse rurale, qui a su imposer une vision d’une société où le travail était exclusivement assuré par ceux qui en bénéficiaient directement, avec pour objectif la construction d’un ordre fondé sur l’égalité (Dorigny, 2010). Les paysans menèrent des luttes acharnées pour que les fruits de leur travail agricole, leur unique moyen de production, reviennent à ceux qui cultivaient la terre.

Ces luttes visaient aussi à rejeter des conditions de travail menaçant les moyens d’existence, caractérisées par une exploitation féroce de l’homme par l’homme. Deux visions divergentes du travail de la terre émergèrent alors : d’un côté, les chefs d’État et les généraux qui souhaitaient perpétuer les grandes cultures (latifundia) ; de l’autre, la masse paysanne qui privilégiait le morcellement des terres (minifundia). Le maintien du système de plantation esclavagiste comme unité productive correspondait à la logique coloniale d’une économie tournée vers l’exportation, principalement du sucre et du café, dans une perspective colbertiste.

L’anthropologue et historien Michel-Rolph Trouillot (1986) a interprété ces expériences comme l’influence de la colonie sur la genèse de la nation et de l’État. Un des aspects majeurs de cet héritage est l’instauration d’un processus de travail qui façonnera le rapport entre l’État haïtien et la nation. Le rapport au travail et la question agraire constitueront ainsi le nœud gordien des conflits, notamment entre l’État central et la paysannerie.

Pour Trouillot (1986, p. 48), ce qu’il appelle « le caporalisme agraire » était « la formule répressive étatique qui permettait d’imposer le procès de travail des plantations aux paysans ». Les cultivateurs répondirent à cette politique par leur torpeur politique et leur indifférence à l’exil de Louverture. La division du pays en deux grands blocs reflétait également la volonté de l’oligarchie de maintenir un système fondé sur des rapports de production hérités de la colonie : on passait alors d’un système de colons propriétaires à un État propriétaire, prolongeant presque à l’identique les logiques antérieures.

Les enjeux liés à la reconfiguration sociale, économique et politique, tout comme ceux relatifs au travail, ont traversé tout le XIXe siècle haïtien. Le fondement même de la République s’est bâti sur une répartition inégalitaire des richesses : à qui appartient la terre ? Qui profite de la richesse produite ? Ce débat sur l’organisation de la vie post-indépendance reste d’actualité dans les rapports sociaux entre les héritiers des colons et la masse des anciens esclaves. Pour ces derniers, la lutte pour l’accès à la terre est aussi une lutte contre l’aliénation, au sens marxiste : ils refusent d’être étrangers à leur propre production. Donner du sens à leur activité est, pour eux, une manière d’exprimer leur liberté.

Dans l’imaginaire symbolique des anciens esclaves, toute forme de travail sur les grandes plantations, salarié ou non, était perçue comme un retour à l’esclavage. Le rejet de la grande plantation incarne l’intériorisation de trois siècles de normes de travail esclavagiste.

Face à cela, les paysans ont développé leurs propres modèles d’organisation du travail, fondés sur l’échange de services : le combite, l’escouade, le djann et le douvannjou. Ces pratiques sont le reflet d’une mémoire des traditions agricoles amérindiennes et africaines, ainsi que d’une connaissance approfondie de leur environnement (Casimir, 2018). Elles expriment aussi une résistance silencieuse mais tenace au processus de travail imposé par l’État.

Le fondement de ces luttes réside dans une opposition persistante au travail forcé et à l’accaparement des terres, que les grandons et la bourgeoisie ont catégoriquement refusé de redistribuer. À ce propos, Casimir (2018) souligne que la structure économique, toujours fondée sur une base agro-industrielle héritée de l’esclavage, continue de façonner la vie politique et l’environnement du pays. Toutefois, cette continuité n’a jamais été sérieusement remise en question, ni n’a donné lieu à une transformation profonde des rapports entre le capital et le travail. Ces luttes ont ainsi démontré l’absence de volonté politique d’opérer une transition du travail servile vers un travail salarié décent et libérateur.

Un vainqueur mis en péonage

La première moitié du XIXe siècle haïtien est marquée par une « colonisation bancaire ». Toutes les grandes banques de l’époque – telles que la Banque Nationale de Paris, la Banque de la Nouvelle-Écosse (Bank of Nova Scotia), la First National Bank of Boston, la First National Bank of Chicago, la First National City Bank, et la Banque Royale du Canada – étaient présentes sur le territoire (Barros, 1984, p. 66). Leur objectif principal était de consentir à l’État haïtien des prêts à des taux exorbitants pour lui permettre de rembourser sa dette. Cette dette servait de sanction contre Haïti, coupable d’avoir vaincu le système esclavagiste. D’où la notion de « double dette » ou de « double rançon » utilisée comme levier de contrôle de la République d’Haïti dans un rapport de colonialité.

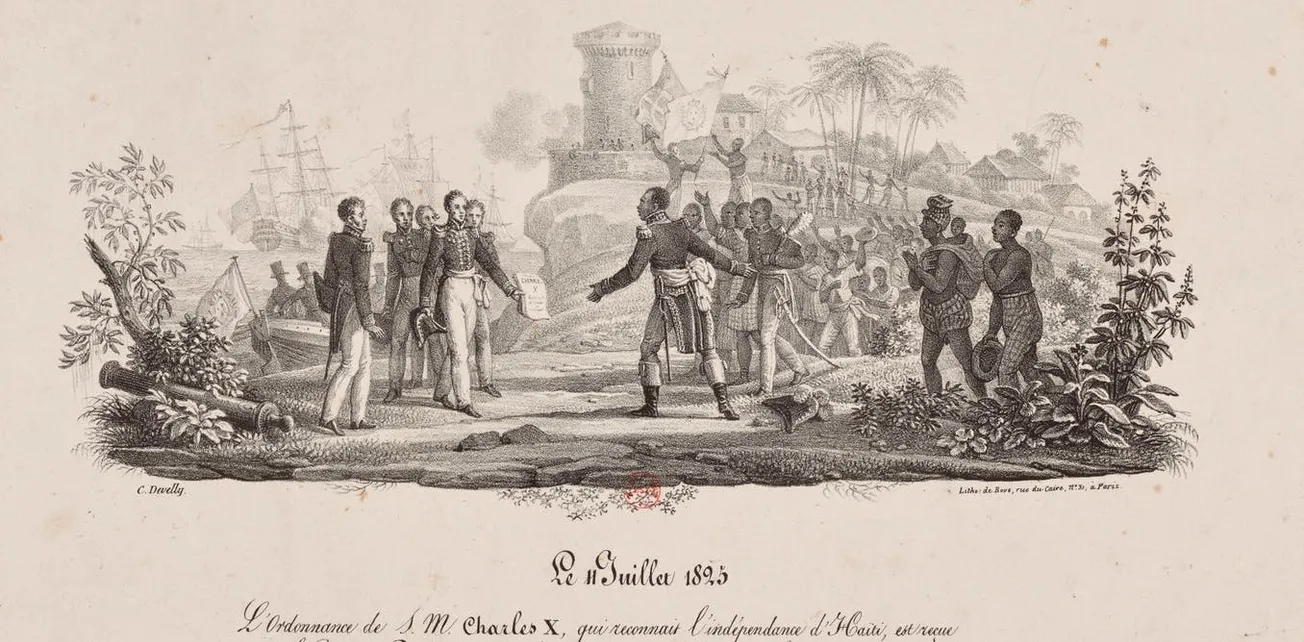

Haïti a dû proclamer et consolider son indépendance dans un contexte où le capitalisme européen connaissait une phase d’expansion rapide, menant à la domination mondiale. Pourtant, Haïti demeurait enfermée dans des structures et techniques coloniales, accablée par le fardeau de sa dette. C’est dans ce cadre que le roi Charles X publia, le 17 avril 1825, une ordonnance exigeant le paiement des pertes des anciens maîtres esclavagistes. Cette ordonnance stipulait :

Art.2 : Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la caisse générale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d’année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825 la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité.

Art.3 : Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue, l’indépendance pleine et entière de leur gouvernement.

La dette contractée par Haïti pour obtenir la reconnaissance de son indépendance, 21 ans après celle-ci, s’élevait à 150 millions de francs. Elle visait à indemniser les anciens propriétaires d’esclaves pour la perte de leur « propriété humaine », avec des conséquences durables pour le pays. Selon Thomas Piketty (2021, pp. 263–266), cette somme représentait environ 2 % du revenu national français de l’époque, soit l’équivalent de plus de 40 milliards d’euros aujourd’hui (en proportion du revenu national de 2018). Des recherches récentes ont montré que ces 150 millions de francs représentaient plus de 300 % du revenu national haïtien en 1825, soit l’équivalent de plus de trois années de production. Cette dette n’a été remboursée qu’au début des années 1950. Ainsi, pendant plus d’un siècle, de 1825 à 1950, la France a exigé d’Haïti le prix de sa liberté.

Cette rançon constitue une forme d’assujettissement qui prolonge la domination coloniale sous d’autres formes. À travers cette dette, véritable institutionnalisation de la colonialité, les décisions politiques et les processus de production ont été durablement influencés. La reconnaissance de l’indépendance masquait en réalité un nouveau visage de la domination.

Durant ces périodes de vulnérabilité, l’Allemagne, la France et les États-Unis menaçaient régulièrement Haïti d’intervention armée pour des différends commerciaux impliquant leurs ressortissants. Cela illustre l’analyse de Graeber (2016), qui démontre que la violence exercée contre le débiteur est dissimulée sous une prétendue obligation morale de rembourser. Les conflits internes à Haïti profitaient aux puissances étrangères, qui finançaient les factions rivales et en tiraient d’importantes compensations (Barros, 1984). Ainsi, l’ingérence constante des pays occidentaux dans la gouvernance haïtienne orientait les décisions étatiques selon leurs intérêts.

En somme, l’histoire d’Haïti est marquée par la persistance de rapports de colonialité, malgré le paiement de cette « dette ». La rançon de l’indépendance est restée le principal instrument de domination dans les relations avec la France et les États-Unis, notamment depuis la première occupation américaine de 1915. Cette dynamique se prolonge encore aujourd’hui à travers les politiques publiques, notamment en matière d’emploi, laissant des traces profondes du travail forcé dans les rapports au travail en Haïti.

Références

Barjon, J.-É. (1996). L’autre visage de la découverte. In F. A. Leconte (Dir.), 1492 : Le viol du Nouveau Monde. Montréal : CIDIHCA.

Barros, J. (1984). Haïti de 1804 à nos jours. Paris : L’Harmattan.

Barthélemy, G. (1996). Dans la splendeur d’un après-midi d’histoire. Port-au-Prince : Henri Deschamps.

Blancpain, F. (2016). Histoire de Saint-Domingue. Cayenne : Ibis Rouge.

Camillus, A. (2018). Conflictualités et politique comme oubli du citoyen (Haïti) [Thèse de doctorat, Université Paris 8].

Casimir, J. (2018). Une lecture décoloniale de l’histoire des Haïtiens. Port-au-Prince : Éditions de l’Université d’État d’Haïti.

Castor, S. (1998). L’occupation américaine d’Haïti. Port-au-Prince : Société d’histoire.

Dorigny, M. (2010). Quelle liberté du travail après l’abolition de l’esclavage ? Les règlements de culture à Saint-Domingue et Haïti de 1793 aux années 1840, ou l’impossible transfert des schémas agraires coloniaux dans le contexte de la « Liberté générale ». Publications de l’Institut allemand d’histoire, 141–153. https://publications.iai.spk-berlin.de/receive/riai_mods_00000723

Dorigny, M. (2010). Quelle liberté du travail après l’abolition de l’esclavage. Les règlements de culture à Saint-Domingue et Haïti de 1793 aux années 1840, ou l’impossible transfert des schémas agraires coloniaux dans le contexte de la « liberté générale ». In O. Ette & G. Müller (Eds.), Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX / Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle (Vol. 138, pp. 141–153). Iberoamericana / Vervuert. https://publications.iai.spk-berlin.de/receive/riai_mods_00000723

Fanon, F. (1952). Peau noire, masques blancs. Paris : Éditions du Seuil.

Fick, C. E. (2008). Emancipation in Haiti: From plantation labour to peasant proprietorship. Slavery and Abolition, 29(1), 11–40. https://doi.org/10.1080/01440390008575304

Galeano, E. (2001). Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Paris : Pocket.

Graeber, D. (2016). Dette : 5 000 ans d’histoire. Paris : Les Liens qui Libèrent.

Hector, M., & Moïse, C. (1990). Colonisation et esclavage en Haïti : Le régime colonial français à Saint-Domingue (1625–1789). Port-au-Prince : Éditions Henri Deschamps.

Malenfant, C. (1814). Des colonies et particulièrement de celle de Saint-Domingue. Paris : Chez l’auteur.

Osna, W. (2019). État et colonialité en Ayiti. Traduction de la colonialité dans les actions politiques de Jean-Pierre Boyer (1818–1843).

Piketty, T. (2021). Une brève histoire de l’égalité. Paris : Seuil.

Quijano, A. (2007). Race et colonialité du pouvoir. Mouvements, 52, 111–118.

Sala-Molins, L. (2007). Le Code noir ou le calvaire de Canaran. Paris : Presses Universitaires de France.

Todorov, T. (1982). La conquête de l’Amérique : La question de l’autre. Paris : Éditions du Seuil.

Trouillot, M.-R. (1986). Racine historique de l’État duvaliérien. Port-au-Prince : Éditions Henri Deschamps.

Walvin, J. (2020). Histoire du sucre, histoire du monde. Paris : La Découverte.

Wallerstein, I. (1980). Capitalisme et économie (1450–1640). Paris : Flammarion.

Williams, E. (1968). Capitalisme et esclavage. Paris : Présence Africaine.

À propos de l'auteur