Table des matières

L'actuel président équatorien Daniel Noboa cherche à se faire réélire après avoir imposé un scénario répressif bien connu en Amérique latine : la proclamation de l'état d'urgence, la militarisation et les disparitions forcées.

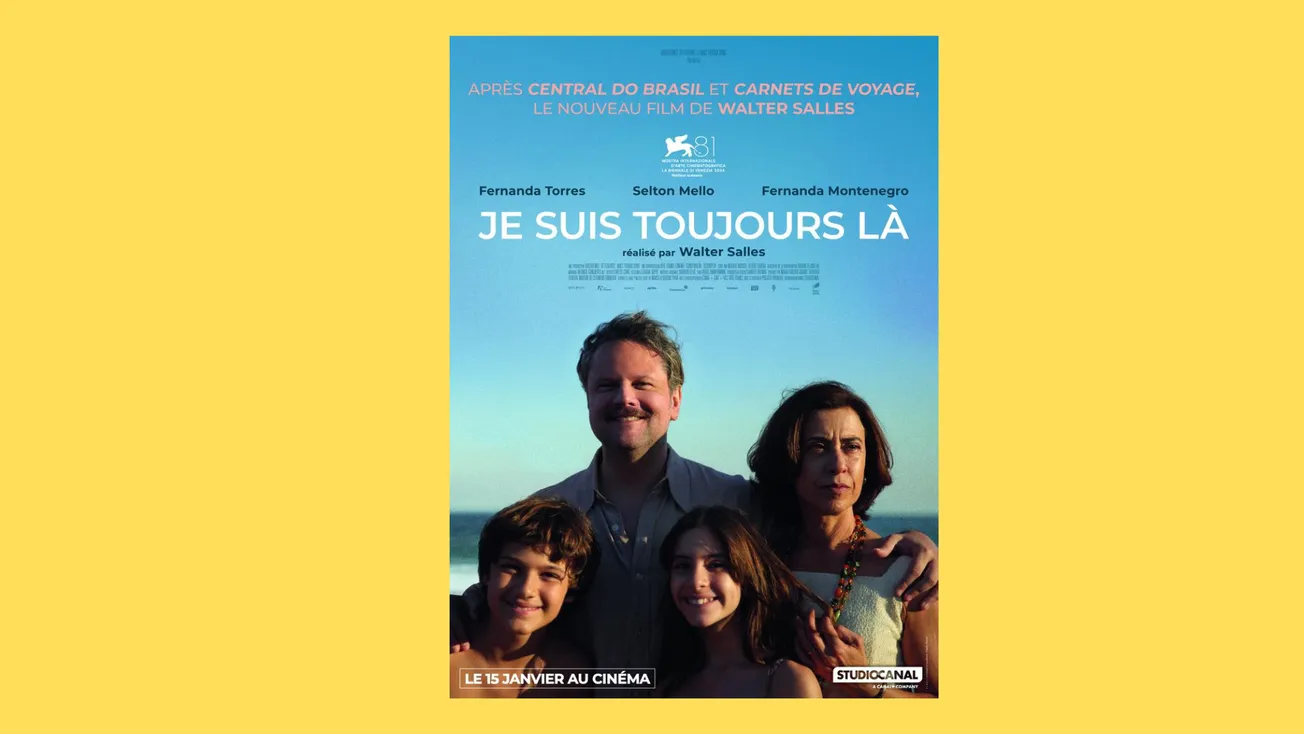

Sa première année au pouvoir rappelle ainsi l'histoire du film brésilien « Je suis toujours là » (Walter Salles, 2024), acclamé par la critique et a remporté l'Oscar du meilleur film international, qui brosse un tableau terrifiant de l'impact des disparitions forcées sur la vie quotidienne de nombreuses familles latino-américaines d'hier et d'aujourd'hui.

Ce film, nominé pour trois Oscars 2025, et vainqueur sans précédent dans la catégorie du meilleur film international, raconte l’histoire vraie de la Brésilienne Eunice Paiva. La vie de cette dernière a été marquée par la disparition du père de ses cinq enfants, l'ancien député brésilien Rubens Paiva, enlevé, torturé et tué par des agents de l'État au cours des années 1970, dans le contexte de la dictature brésilienne (1964-1985). Avec une narration lente et pleine d'ellipses, « Je suis encore là » ne partage pas les fréquentes explosions des films hollywoodiens. Et c'est l'un de ses mérites, générer une angoisse inconfortable devant le grand écran, alors que l'on se plonge dans le quotidien des familles victimes de disparitions forcées, qui font face à l'inaction de la justice, lente et lacunaire.

Cette réalité, couvée sous les cendres du passé autoritaire latino-américain, refait surface aujourd'hui, avec de nouvelles caractéristiques et dans un nouveau scénario politique. En témoigne le gouvernement de Daniel Noboa, marqué par l'augmentation des exécutions extrajudiciaires, comme celles des quatre enfants de Guayaquil. Katty Bustos Caicedo est la mère de deux des enfants afro-descendants dont la disparition forcée et l'assassinat brutal ont bouleversé le pays. Malgré les différences entre les histoires d'Eunice et de Katty, le scénario de l'autoritarisme, dans un contexte de militarisation, mène aux mêmes violations des droits de l'homme.

Le passé plus qu'imparfait : le Condor et la cible rouge

Contrairement à Katty, Eunice est une femme blanche de la classe moyenne qui mène une vie confortable avec sa famille dans une jolie maison, face à la plage, dans la belle ville de Rio de Janeiro. Cependant, les privilèges de classe et de « race » ne sont pas un bouclier suffisant contre l'autoritarisme et la répression du régime dictatorial, dans un contexte de militarisation qui s'accentue à partir du milieu des années 1970, avec l'opération Condor.

Il s'agit d'une coopération multinationale et transfrontalière contre « le terrorisme et la subversion », selon les termes de la CIA, entre les services de renseignement des États-Unis et les gouvernements du Chili, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay, de la Bolivie et du Brésil. L'entrée ultérieure du Pérou et de l'Équateur dans l'Opération Condor est consignée dans un document secret de la CIA, daté du 22 août 1978. Ce même document montre que la coopération entre les services de sécurité et de renseignement respectifs des pays membres de Condor existait déjà depuis un certain temps, « peut-être depuis février 1974 » (Commission Nationale de Vérité, Brésil, 2014).

Les phénix et les cendres autoritaires de Noboa

Plus de 50 ans nous séparent du début de ces coopérations transnationales, initiées en pleine guerre froide, avec une cible idéologiquement définie et identifiée à tout ce qui avait le moindre rapport avec le rouge des drapeaux communistes.

Actuellement en Équateur, le profilage racial est une réalité renforcée par les dernières exécutions extrajudiciaires, où la cible prioritaire de la lutte contre le trafic de drogue sont les personnes présentant certaines caractéristiques physiques, notamment celles d'ascendance africaine.

Beaucoup de ces représentants d'ascendance africaine hésiteraient à affirmer que l'Équateur a été une « île de paix » en Amérique latine, comme on l'identifiait autrefois dans les analyses comparatives des années de l'opération Condor. En comparaison des pays voisins, le régime équatorien des années 1980 a été qualifié de « dictature douce » (dictablanda). Cependant, cette « douceur » est à relativiser si l'on considère les données présentées par le rapport de la Commission de la Vérité de 2010 sur les violations des droits de l'homme commises sous le gouvernement de l'ancien président León Febres Cordero (1984-1988), en particulier les 17 disparitions forcées, parmi lesquelles se trouve le cas emblématique des Frères Restrepo.

Selon le Comité Permanent des Droits de l'homme, ce nombre a été dépassé lors de la courte administration de Noboa (arrivé au pouvoir en novembre 2023). Il y a déjà 27 disparitions, dans lesquelles les forces armées portent une responsabilité certaine, par leur action dans le contexte de l'état d'urgence et du « conflit armé interne » déclaré en janvier 2024.

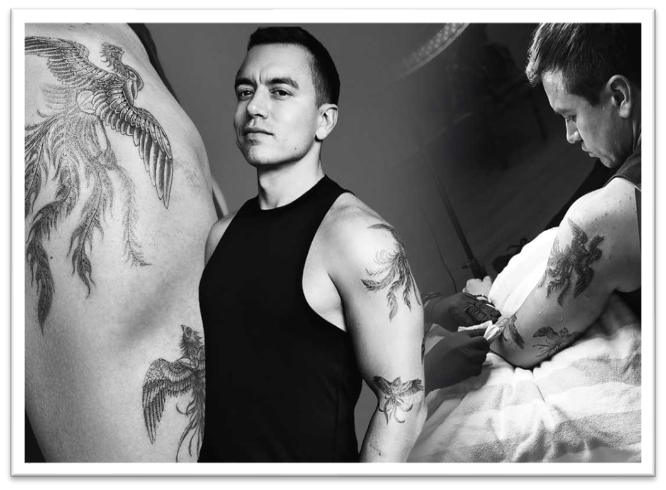

Le 29 décembre 2024, Noboa a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, où il apparaît en train de se faire tatouer un phénix adulte et trois autres petits. Il s'agirait d'une double référence à ses enfants et au « Plan Phénix », annoncé fin 2023 dans le cadre d'une « coopération internationale », censé permettre à l'Équateur de bénéficier dans un premier temps de 200 millions de dollars des États-Unis, puis du soutien d'autres pays.

La symbolique de l'oiseau, présent dans diverses mythologies et qui renaît lui-même de ses cendres, s'est combinée de manière désastreuse, par négligence ou par opportunisme médiatique, avec la nouvelle de l'expertise médico-légale qui a révélé, deux jours plus tard, le sort des quatre enfants de Guayaquil, âgés de 11 à 15 ans, retrouvés carbonisés après leur arrestation extrajudiciaire par des agents militaires.

Nous sommes toujours là : Un film latino-américain

Avec la dollarisation de l'économie en 2000, l'Équateur est devenu, comme l'écrit James Bargent (de l'ONG InSight Crime), le rêve de tout criminel désireux de blanchir son argent : «un pays frontalier avec le plus grand producteur de cocaïne au monde, [la Colombie,] et qui utilise la monnaie du plus grand marché de cocaïne au monde», les États-Unis (malgré la réduction de leur consommation au cours des dernières décennies, contrairement à la tendance mondiale).

Malgré les changements de la scène régionale et mondiale depuis 2000, l'Équateur reste un point stratégique dans la production et la commercialisation de drogues. Ce trafic est la toile de fond de l'histoire de milliers de familles latino-américaines qui, situées dans des territoires urbains appauvris et oubliées des pouvoirs publics, exigent de la visibilité, comme si elles joignaient leurs voix à celles qui crient : « Nous sommes toujours là. »